怎么看源代码?

2023-02-26 17:34:05

今天想跟大家分享下,作为技术Leader,要懂得研究和引入技术,引入的前提一定是要Hold住。怎么才叫Hold住呢?就是能精通使用它,能够深入了解它的架构、原理,能够剖析它的核心源代码。

以研究Nacos为例,这次我分享下研究技术的方法,授之以渔,希望大家有所收获,当然也欢迎留言共同讨论更好的技巧。

— 1—

官方文档,搭建demo使用

很多人喜欢买书看,看别人的博客,其实都是吃剩饭,别人也是看了官方文档写的。一名合格的技术人员,尽量从源头看,看官方的文档,原汁原味的,耐心点一点点看。

Nacos的官方文档,怎么看这个过程我就不讲了,基本上就是按目录过一遍,然后根据官方例子搭建起来,知道它的基本功能使用。

重点看看里面的架构设计、模型概念。

— 2—

了解功能设计主线,确定研究主线,高维度抽象功能模型

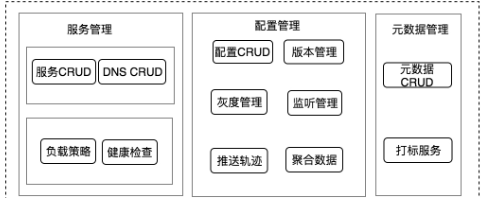

看完官方文档,基本会用后,要确定深入研究的主线。Nacos不仅仅包含了服务管理功能,还包含了配置管理,元数据管理。看到这里其实也能明白为什么Nacos未来会成为注册中心的趋势,因为它同时包含了微服务的两个套件:注册中心、配置中心,用了它能少部署一个配置中心。下图来自官方文档:

图片来源:Nacos官方文档

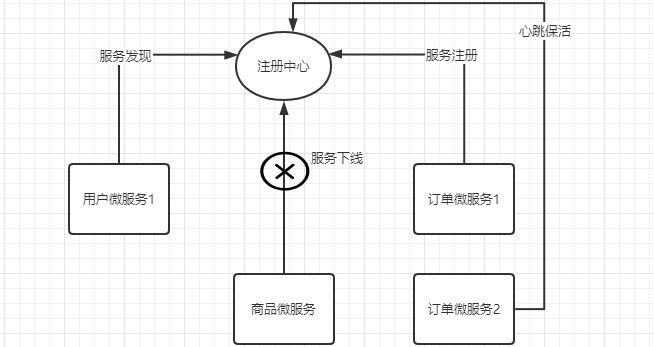

这篇文章我们研究的主线是注册中心,所以只研究它如何实现注册中心的。这个时候,我们要高维度看,注册中心需要哪些功能?这些功能,是任何注册中心都需要实现的功能,要把这些掌握清楚。显然,注册中心通用的功能模型包含:

- 服务注册

- 服务心跳保活

- 服务下线(正常下线、异常下线)

- 服务发现

基本上实现上面四点,一个单体的注册中心就实现了。然后如果考虑分布式,还要设计它如何实现CP/AP模式。

— 3—

下载源代码,提取精华

很多人看源码,学源码,往往都是看了一个寂寞,为了寂寞而寂寞。到底要看什么?

源码看什么?

看源码,要看作者怎么架构、怎么设计、怎么实现,并思考为什么要这么实现,通过源码看到了它里面的精髓,才算真看了源码。不然就是看了个西瓜,吃了就没了,就是个吃瓜群众。相反,看源代码,提炼模型、原理、机制、设计模式、并发经验、网络经验、OS存储机制等,那你才算真看了源码,吸收了它的营养。

源代码怎么看呢?

抛开技术积累和经验因素外,方法也是很重要的一个部分。很多看源代码都没有经验,看到源代码复杂,代码又多,一看就懵逼,也不知道从哪里看起。

我先分享3个经验:

- 找源头 ,就是启动的地方。这个一般从脚本里看可以到,大部分中间件都是封装了启动脚本的,你就从这个启动脚本里找启动类,让源码能跑起来,后续可以debug验证。

- 只看主线代码 ,就是我们上面提炼的功能模型。那些日志、统计分析、异常分支、非主线分支第一次都不要看。

- 先静态看源码 ,不要动态debug,因为debug,很容易陷入细节,陷入各种分支,几绕几绕就懵逼了,然后就放弃了。静态看源代码,就是不断锻炼自己,让自己只看主线代码,那种明显是分支的直接跳过不看,这样快速的过主线。实在有疑惑了,然后debug验证下。

我们来看看Nacos的源码,版本是1.4.2,分析下我是怎么看的。

1、服务注册如何实现的?如何确保高并发?

客户端启动的时候,会通过http请求发送注册请求,请求链接采用RESTful模式。服务端接受到注册请求后,会把请求参数封装放到一个阻塞队列里,然后基于一个线程不断的获取这个阻塞队列的信息,放入到注册表中。

可以看到高并发设计的一个关键点:异步。这里还可以对比延伸,ZooKeeper如何实现的?Eureka如何实现的?这些实现之间有什么优劣?它们能否做到高并发?是否也是异步?这些就留给读者探索了。

2、服务注册表是如何设计的?为什么这么设计?以及怎么防止多节点的读写并发冲突?

Nacos支持CP和AP模式,如果不懂CP和AP的自己百度了,这种简单的概念我就不科普了。

①AP模式下,是基于内存存储的,底层其实是一个双重的map结构。CP模式下,数据是存储到文件的。这里我们主要还是研究AP模式。因为大多数场景下,我们注册中心更适合AP模式。

百万 源码 资源看到这个map结构,有没有思考过为什么这么设计?namespace的目的是?group的目的是什么?如果有一定DevOps经验的同学知道,我们一个项目环境往往可能有多套,比如开发环境、测试环境、预发布环境、线上环境等。如果每一套环境都部署一个注册中心,是不是很麻烦。所以这里namespace的目的,就是可以用同一套注册中心,基于namespace来隔离这些不同的环境。

那么group的目的是什么呢?如果我们用过Dubbo就知道这个概念了,对服务进行分组。有时候我们一个服务刚开始是一个大服务,但随着业务扩展,有时候需要拆成几个小服务,这样就可以设置为一个group。

这些都是基于可扩展性来考虑设计的。我们看看官方文档的数据模型: